精神二级残疾证不是免死金牌

浅谈残疾人证对武昌割头案犯罪嫌疑人刑事责任的影响

近日,一起骇人听闻的恶性刑事案件引发了社会广泛的关注:在武汉市武昌火车站附近,犯罪嫌疑人胡某(22岁,四川宣汉人),因口角纠纷,在一面馆门口持面馆菜刀,将面馆业主姚某头颅砍下。

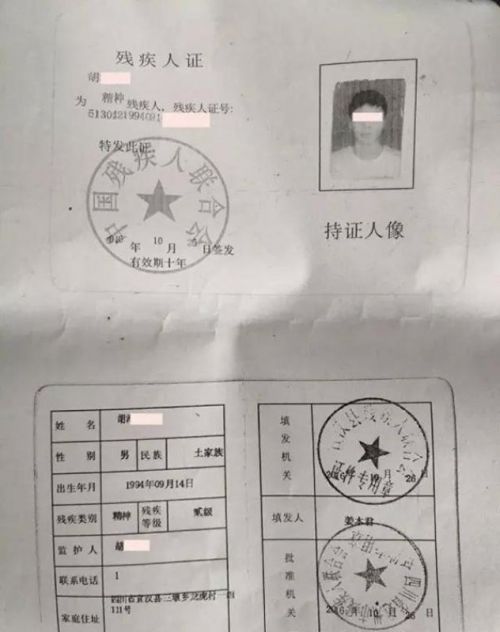

据媒体报道,双方是因为结账时是否多收了一元钱引发争执,进而酿成惨剧。其后,有新闻记者奔赴犯罪嫌疑人胡某老家,发现胡某持有宣汉县残疾人联合会颁发的残疾人证,残疾类别为“精神”,残疾等级为“二级”。

在闹市公然行凶,用极端、残忍的手法割下受害人的头颅,等待犯罪嫌疑人胡某的很大可能是刑法中最严厉的刑罚。然而,胡某持有二级精神残疾证,似乎为这一结局增添了变数。 “二级精神残疾证”会成为胡某的免死金牌吗?我们不妨先看看我国刑法的规定。

《中华人民共和国刑法》第十八条对精神病人是否应当承担以及如何承担刑事责任作出了相应规定。根据精神病人的不同的情况,有三类不同情形:(1)不负刑事责任。精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任,但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗;在必要的时候,由政府强制医疗;(2)应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚; (3)应当负刑事责任。间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任。

可以看到,与普通人相比,根据精神病人是否完全、部分或不能认识或辨认自己的行为,我国刑法对精神病人实施犯罪行为在责任层面分别做出了不同的规定。本案中,胡某的精神二级残疾证将会如何影响他的刑事法律责任,我们可以做一个简单的分析。

首先,精神二级残疾证可能无法确定胡某的精神病人身份。精神二级残疾证,是由残疾人联合会发的精神残疾证明,是认定残疾人精神二级残疾的合法证件。持有此证明的人,在医学上被定义为:适应行为存在重度障碍;生活大部分不能自理,基本不与人交往,只与照顾者简单交往,能理解照顾者的简单指令,有一定学习能力;监护下能从事简单劳动;能表达自己的基本需求,偶尔被动参与社交活动;需要环境提供广泛的支持,大部分生活仍需他人照料。

虽然二级精神残疾在医学上对持证人的精神状态作出了一定说明,但是在我国刑法中,“精神病人”属于客观的构成要件要素,是刑法上的概念。“精神病人”认定的依据并不是简单的精神二级残疾证,而应当是具有精神病人鉴定资质的医院作出的精神病鉴定。也就是说,胡某能否被认定为精神病人尚且有待相关精神病医院的鉴定,只有经鉴定后确属于精神病人,才有可能不负刑事责任或从轻、减轻处罚。

其次,假定胡某经鉴定确实属于精神病人,那么他在行凶时的精神状态仍将影响其刑事责任大小。我国刑法对精神病人刑事责任的规定,主要依据便是其在行为时辨认或控制自己行为的能力大小,能力大则责任大,能力小则责任小。但是由于精神病的种类众多,发病时的病症复杂,导致认定行为时的精神状态十分困难。但可以确定的是,只有指定医院作出的精神病鉴定结论,才能作为胡某行凶时的精神状态的依据。现有的精神二级残疾证,无法对这一问题提供证明。如果经鉴定,胡某在行凶时能够清晰认识及控制自己的行为,那么即使他属于精神病人,也仍然会被视为普通人来承担刑事责任。

通过上述分析可知,精神二级残疾证并不能成为胡某的免死金牌,有资质的精神病医院对胡某的精神病相关鉴定结论才可能是影响胡某生死的关键证据材料。可以预见,这一鉴定结论,不仅将是胡某涉嫌杀人案控辩双方争论的焦点,也将会是审理法院依法作出判决的裁判要点。

作者简介

李亚兵,北京市尚权(深圳)律师事务所实习律师,毕业于广东外语外贸大学,法学学士。

2013年至2016年分别在深圳市公安局宝安分局、罗湖分局任刑事侦查警察,办理各类刑事案件,具有扎实的法律功底,熟悉刑事诉讼程序。

长按识别二维码加作者……